ブログ

舌がピリピリ、ビリビリする

2021年1月11日

舌がピリピリしたりビリビリしたり口の中が麻痺しているような感覚になった事はありませんか?

初めは舌の先などに違和感を感じ口内炎かな?などと思っているとそのうちピリピリが舌全体に広がり、時間が経つにつれてピリピリが強くなり、顔全体もピリピリと麻痺したような感じになってしまった、このような方が多いです。

さて、この舌のピリピリは何なのでしょうか?舌がピリピリ、ビリビリ感じるのは口の中を含む全身に問題がある場合、口の中や全身に問題が無い場合に分けられます。

1.全身的な問題

⑴糖尿病

⑵シェーグレン症候群

⑶貧血[鉄欠乏性貧血、悪性貧血、脳血管障害、脱髄性疾患、ギランバレー症候群等の中枢神経障害]

⑷口腔乾燥や神経炎等、口腔痛を来たす薬剤の服用

2.口の中の局所的な問題

⑴不潔な口の中

⑵悪習癖(舌を歯に押し当てる、唇をかむ)

⑶不良な補綴物

⑷口呼吸ならびに唾液分泌障害、口腔乾燥症

⑸舌神経・下歯槽神経傷害の既往(歯科治療後、帯状疱疹後神経痛)

[放射線治療後.歯科材料アレルギー.扁平苔癬.口腔カンジダ症.単純ヘルペスや帯状疱疹(帯状疱疹後神経痛を含む)等、ウイルス感染症]

これらの問題がある方は問題になる状態を治療していくと舌のピリピリは改善されていく事が多いです。

しかし、舌のピリピリ、ビリビリした症状は上記に記載されている原因が無いことが多くその原因不明の舌のピリピリ、ビリビリを【舌痛症】と呼びます。

では、原因のない舌痛症はどのように改善させるのでしょうか。

一般的な治療としてはカウンセリングにより、生活習慣を見直します。舌のピリピリ、ビリビリを感じやすい時間や行動を導き出して症状を悪化させないように行動や考えを変えるようします。それと同時に漢方薬なども処方します(歯科で投薬できる漢方薬には限りがあるため漢方内科に紹介する場合があります)。漢方薬意外にも抗精神薬などの投薬も有効だと言われていますので舌痛症の専門病院に紹介する事もあります。

舌痛症は更年期の女性に多くみられ、痛みに波があるのも特徴です。また、性格が真面目で頑張り屋さんの方が多いとも言われています。

舌のピリピリ、ビリビリした痛みは外からは、わからないので誰にも理解してもらえずとても辛い思いをします。

1人で悩まず早めにご相談下さい。

明けましておめでとうございます

2021年1月4日

みなさん、どのような年越しでしたでしょうか?わたしは今年特別というわけではないのですが、例年通り、自宅にこもっておりました。

自宅の周りでもコロナによる変化はあり、いつもは1月2日から営業している大型スーパーが今年は4日からと、年末年始休業を延ばしているようでした。

昨年に引き続き、新型コロナウィルス感染症による自粛等がしばらく続くと思わます。当院も感染予防対策に今まで以上に力を入れ、みなさんのお口の中を守って行ければと思っております。

今年もよろしくお願い致します。

ここなつ歯科

院長 五十嵐 仁志

今年1年ありがとうございました

2020年12月28日

こんにちは、院長の五十嵐です。

今年は、みなさんどんな1年でしたか?新型コロナウィルス感染症により思っていた1年とはまったく違う物になった人がほとんどではないでしょうか。オリンピックも延期になり大きな楽しみも無くなりました。

当院は今年の3月に、開業して1年を迎えました。少しずつ地域の方にも認知され始め、患者さんも増えてきたところでのコロナでした。4月の緊急事態宣言中は当院も診療規模を縮小し、スタッフにも休業してもらい、わたくし一人で受付から治療、会計まで行った日もありました。

良いこともありました。一人で受付、会計、器具の滅菌、掃除など行ったことにより、スタッフに任せている仕事を見直すきっかけにもなり、またスタッフのありがたさを再認識しました。

医療機関ですので、コロナ以前より院内感染には十分対策を取ってきましたが、これらももう一度、考え直す機会を得られました。

わたし自身も思っていた1年とはまったく違う物になってしまいましたが、得られる物もあり、来年に生かして行ければと思います。

2021年は当院で唾液検査(コロナの検査ではありません。むし歯のリスク、歯周病のリスクを調べる検査です。)も取り入れ、地域のみなさんに貢献して行ければと思います。

今年一年ありがとうございました。

来年もよろしくお願い致します。

マウスピース

2020年12月21日

マウスピースにはいくつか種類があります。

【スポーツ用のマウスピース】

奥歯でしっかり噛めるようにしたり歯を守ったりする事が目的です。

【歯ぎしり用のマウスピース】

これは歯ぎしりを止めるためのものではありません。歯ぎしりをする事で歯がすり減ったり、セラミックの被せ物が壊れたりしないようにするのが目的です。

【顎関節症用のマウスピース】

これは夜寝ている間の歯ぎしりやくいしばりによる顎関節への負担をへらすのを目的に作ります。寝ている時の顎の動きを制限します。

【無呼吸症候群用のマウスピース】

これは無呼吸症候群の原因である舌の沈下を防ぐために使います。マウスピースで下顎を前方に誘導する事で舌の沈下を防ぎます。

【ホワイトニング用のマウスピース】

これはホワイトニングの薬を歯にとどめるためのものです。歯を白くしたい部分に薬が止まるように設計します。

以上のようにマウスピースと言っても目的により様々で、作り方も全く違います。最近では市販のご自宅で出来るキットも多数売られています。しかし歯の形や位置は人それぞれ違います。歯科で作成するものは型どりをしてフルオーダーメイドで作るためにぴったりとあったものが作れます。それぞれの目的にあったマウスピースを使用しましょう。

歯の重要性

2020年12月14日

ここ最近、とても寒くなってきましたね。寒い日は鍋料理が温まって良いですよね。ウチは鍋が好きなので、夕飯はいろいろな鍋料理が出てくるのですが、私は特にもつ鍋が大好きです。

さて、今日は歯の重要性についてお話します。

歯の形は生き物によって違いますよね。牛や馬のように草食動物はすり潰して食べるので顎を横に動かし歯が平らになっています。一方、ライオンやトラのような肉食動物は食いちぎるため歯が尖っています。では人間の歯はどうなっているでしょう。人間は肉も野菜も食べます。そこで前歯は噛み切るために尖っていて奥歯はすり潰すために平らな大きな歯になっています。奥歯、前歯にはそれぞれ大切な役割があります。

虫歯だったり、歯が抜けたままになっていたりして噛む機能が衰えているとよく噛まないで飲み込むことになります。飲み込む事が多くなると胃に負担がかかり胃を壊したりと悪循環が続いていきます。

入れ歯を作ったけど痛くて使えないし、入れ歯がなくても噛むのに苦労しないから使ってない。なんて人いませんか?歯が一本なくなるだけでも体に大きな影響を与える事があります。

歯のトラブルは後回しにせず、早期に解決しましょう。

食べ物が歯に挟まる

2020年12月7日

歳とともに歯に物が挟まるようになっていませんか?歯ぐきが痩せてきたせい?むし歯がある?歯周病? 歯に物が挟まったままでいると歯が痛くなったり、口臭がしたり、嫌な事ばかりです。ではなぜ歯に物が挟まるようになるのでしょうか。

【むし歯】

むし歯で穴が開きものが詰まったり、ひっかかったりします。また、初期のむし歯は穴が開いていなくても表面がザラザラしているためひっかかりやすくなります。むし歯の治療後も段差のある被せ物や詰め物のせいで食べ物が詰まりやすくなることがあります。

【歯周病】

歯周病は歯茎や顎の骨が歯周病菌に侵されて炎症が起こり、少しずつ歯を支える骨が溶けて無くなる病気です。そのため、歯茎が徐々にやせて下がり、その結果として歯と歯の間に隙間ができて、ものが挟まりやすくなります。

【咬み合わせ】

治療が必要な歯などを放置すると噛める場所でしか噛まなくなるので上下・左右の噛む力のバランスが崩れます。また、噛む力が均等に加わらない場合に歯がだんだんと移動してきます。それにより歯と歯の間に物が詰まりやすくなります。その他、頬つえを付く、横向きで寝る、食いしばり、歯ぎしりなどの悪習癖も歯が動く原因になります。

では、歯にものが挟まるのを放置するとどうなるでしょう?

ものが詰まったままにしていると、プラーク(歯垢)が増え、むし歯や歯周病、口臭の原因になります。むし歯に罹患してしまうと穴があいたり、表面がザラザラになるためさらに物が挟まりやすくなり悪循環です。

歯周病においてはプラーク(歯垢)が溜まることにより歯ぐきの炎症がひどくなり歯がグラグラしたり、臭い膿が出たり、歯を支える骨が溶けて歯が動いてしまうため更に物が挟まりやすくなります。

物が挟まりやすい時は治療で治ることもあります。

【むし歯の治療】

むし歯の箇所を削って詰め物や、被せ物の治療を行います。一度治療を行った場所でもむし歯になり段差が出来たり、欠けたり削れてすり減っていたりする場合は新しい物と交換します。

【歯周病の場合】

歯周病の原因となるプラーク(歯垢)を除去し、歯石を取って歯の表面を磨いてプラーク(歯垢)が付きにくい状態にします。また、歯周病は生活習慣病の一つであり、自身のホームケアが大変重要です。歯科衛生士による歯ブラシ指導を必ず受けましょう。軽度の歯周病であれば以上の治療で改善しますが、中等度~重度の歯周病の場合歯ぐきに麻酔をして、歯の根にこびりついた歯石や悪くなった組織を取る為の手術が必要になることがあります。軽度の歯周病であるうちに治療を開始することが重要です。

【かみ合わせの治療】

治療が適切に行われず放置されている歯があるがある場合などはバランス良く噛めるように治療を行います。歯並びが悪い方は歯並びを改善させます。頬つえなどの悪習癖はコントロールします。歯が動いてしまう方は歯が動かないよう固定します。マウスピースを作成し歯のすり減りを防止します。

歯にものが挟まる原因は加齢だけではありません。強い痛みや違和感が無くても少しでも気になることがある場合はすぐに歯科医院を受診しましょう。

新型コロナウィルス感染症に負けない健康づくり

2020年11月30日

新型コロナウイルス感染症が再流行の傾向にあり、また、インフルエンザ流行時期になってまいりました。インフルエンザ予防ワクチンも接種を希望する人が多く、手に入りにくい状況だそうです。健康管理は自身への大きな課題となっています。

当院でもひき続き新型コロナウイルスに負けない、感染拡大防止3つの密(密閉・密集・密接)の回避を行います。また、Covid-19の発症や重症化を予防する対処方の一つとして、歯と口の健康維持の重要性を解説したいと思います。

以下、日本歯科医師会ホームペジより

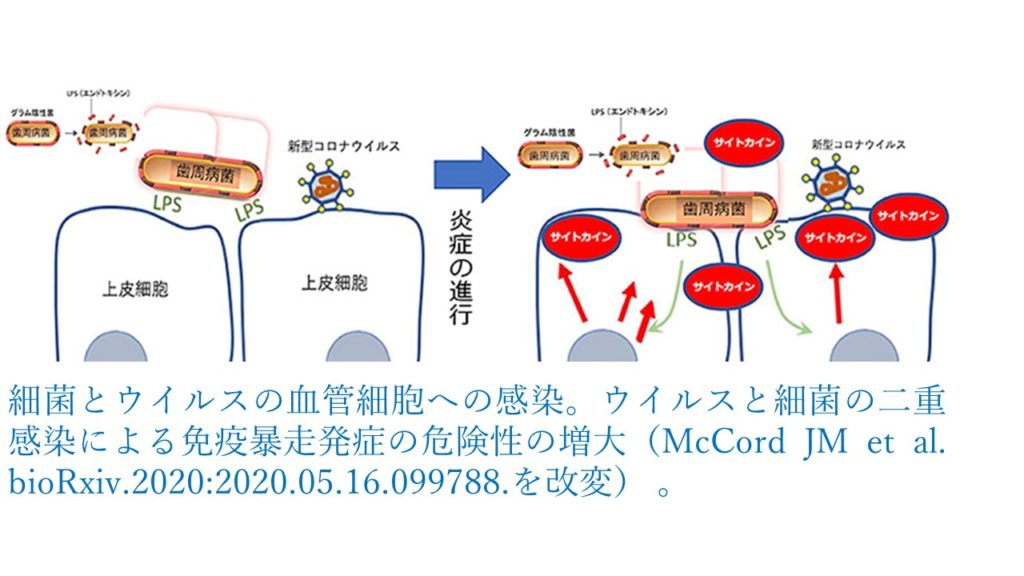

口腔清掃を怠ると細菌や毒性物質が上皮細胞を破壊します。これが日本人の8割が罹患している歯周病の始まりです。歯周病になると細菌や毒性物質が血管から全身に拡散します。米国の報告では、歯磨き停止試験で56%の若者がエンドトキシン血症※を発症しました。しかし、その後の口腔清掃により回復しています。別の報告では、歯周病患者は食品を噛むだけで最大で40%がエンドトキシン血症を起こしました。また、リンゴをかじるだけで血液培養で細菌が検出される病態である菌血症を発症する歯周病患者もいます。歯科疾患が原因で菌血症やエンドトキシン血症を発症している人に新型コロナウイルスが感染すると免疫暴走(サイトカインストーム)の危険性が増加します。

また、唾液1mLあたり1億個の細菌が含まれていますので、唾液の誤嚥も肺炎(誤嚥性肺炎)に関係します。Covid-19の治療では抗生物質の投与も行われますが、副作用として腸管防御力が低下するのは避けられません。そのときに唾液の細菌が腸に定着すると腸管の変調による炎症拡大を招きます。

以上をまとめると、歯と口の細菌や毒性物質は、循環器、呼吸器、消化器の3方向へ拡散し、ほぼすべての臓器に慢性炎症を起こします。平時ではそれが生活習慣病の危険因子ですが、緊急時では免疫暴走、細菌性肺炎あるいは敗血症(感染症による死亡につながる重大な臓器障害)の危険因子になります。そこで、国民の皆さまが歯と口の健康維持の重要性を理解し、菌血症とエンドトキシン血症を予防して、新型コロナウイルスの感染に備えることが大切です。

※エンドトキシン血症;新型コロナウイル感染症の重症化に関わる細菌の毒性物質LPSが血液から検出される病態

以上が歯科医師会発表の内容です。

新型コロナウイルス感染症の重症化予防には適切な歯科治療と口腔衛生管理が望まれることが分かります。

感染症が怖いからと歯科受診を控えるのでは無く、口腔の異常を放置しないようにしましょう。

冬の乾燥

2020年11月24日

だんだんと寒さが増して来たとともに乾燥もしてきました。コロナ渦の今、インフルエンザ予防もあり、加湿しましょうと言われています。

そしてこの時期になると『口が渇く』という患者さんも増えてきます。

では口が渇くとどのような事が起きるのでしょうか。

口が渇くと言うことは『唾液』が減ると言うことです。そこで唾液についてみていきましょう。

もしも、お口の中から唾液が無くなってしまったらどうなると思いますか?

● しゃべるのが困難になります。

● 食事をするのも難しくなります。

● 口臭に悩まされることになります。

● ヒリヒリと痛むこともあります。(入れ歯がすれる)

● むし歯になりやすくなります。

「唾液・つば」というと、汚い物のようなイメージをお持ちの方も多いようですが、実は唾液は私たちの健康になくてはならない大切な物なのです。

唾液は1日に1~1.5ℓ出ています。大唾液腺と無数の小唾液腺から分泌される体液で、新しい唾液が分泌され古い物と入れ替わることで、お口の中を常に湿潤させ、一定の状態に保とうとします。唾液の大半は水分です。しかし水分の他にもナトリウム、カリウム、カルシウム、アミラーゼなどさまざまな成分が含まれています。これらの成分が私たちの健康に取って大切な役割を果たしています。

つまり唾液はただの水ではありません。私たちが生きていく上で必要不可欠な物なのです。

唾液の役割にはいくつかありますが、それはまたの機会にお話しましょう。

話は戻りますが、冬になると口の中が渇くと訴える人が増えてきます。特に寝ているとき、朝起きたときに口の中がカラカラになっていると。口の中がカラカラになると、上で述べたようなことが起きますので予防できることはしたいですよね。

予防法としては、部屋を加湿する、マスクを付けて寝る、鼻呼吸用の口テープを付けて寝る、保湿ジェルなどがあります。

唾液が作られる場所、大唾液腺のマッサージなども効果的です。

普段飲んでいる薬の副作用で唾液の分泌量が減ってしまう物もあります。そのような場合は医科の先生に相談してみるのも一つです。

お酒も口が渇きます。お酒が好きな方、寝る前にお酒を飲むとお酒を分解するために水分を使い脱水状態になります。それにともない唾液の分泌量も減ってしまいます。毎日飲む方は少し控えてみるのもいいかもしれません。

お口の中の乾燥は口の中だけにとどまらず、二次的な病気などを起こすことがあります。

基本的には対処療法になってしまいますが、気になる方は一度、相談してみましょう。

指しゃぶり

2020年11月16日

赤ちゃんがおなかのなかにいるときからしている指しゃぶりも、出生後、成長するにつれ自然にしなくなっていきます。

しかし、お子さんが2〜3歳を過ぎても指に「吸いダコ」ができるほどしつこく指しゃぶりを続けている場合は、気長に優しさをもってやめるように接する必要があります。指しゃぶりは思ったよりも強い力で指を吸っています。長時間、長期間にわたって強く指を吸い続けていると、歯並びやあご、顔のかたちに大きな影響が出てしまうことがあります。

指をくわえる力は上の前歯は上前方に押し出され、下の前歯は後下方へと押さえつけられます。その結果、出っ歯になったり、前歯がかみ合わない開咬(かいこう)という状態になったり、歯ならびの横幅が狭くなる狭窄歯列弓(きょうさくしれつきゅう)を引き起こすなど、さまざまな問題を生じます。

乳児期の指しゃぶりは大きな問題にはなりません。ゆっくりとやめさせるようにしましょう。ムリにやめさせようと強くしかるのは逆効果です。指しゃぶりをすることで気持ちを落ち着かせている子もいます。指に辛子を塗ったり、苦いマニュキュアを付けるなどしてやめさせようとするのではなく、やさしく言い聞かせて自然とやめれるようにしていきましょう。

指しゃぶりをやめれるタイミングを見つけましょう。

● 指しゃぶりをやめれるタイミングを見つけましょう。保育園の進級、長いお休み明けはチャンスです。子供の成長はとても早く同じクラスの子供でも生まれ月で成長にもかなり差があります。『指しゃぶりはお姉さん、お兄さんはしないんだよ』など説明し理解させ自らやめたいと思わせましょう。

● 歯医者さん、歯科衛生士さんと約束をする。指しゃぶりで長く悩んでいるお母さんはすでに歯医者さんに相談している方も多いと思います。お子さんが歯医者さんに行くのを怖がらず、楽しく通えている場合、先生や歯科衛生士さんと『次にくるまでに指しゃぶりはやめようね、先生○〇ちゃんは上手にできる子だからできると思うよ。お約束ね。』と指しゃぶりをやめる約束をさせます。3歳以上のお子さんは他者に認めてもらいたいという思いが出てきます。先生や歯科衛生士さんに良いところを見せたい、ほめられたいと頑張れる子もいます。

● 指しゃぶりをやめるためのおもちゃや絵本を使用する。キラキラしたキレイな指輪を付けたり、大好きなキャラクターのパペット人形、指人形をつけて、指をお口に入れると汚れちゃうよ、かわいそうだよと教えます。また、指しゃぶりをやめさせるための絵本の読み聞かせも効果的です。

※当院では指しゃぶりをやめさせるための絵本をレンタルしています。

指しゃぶりは歯並び、顔やあごの形に悪影響を及ぼします。たかが指しゃぶりと思わずご相談ください。

アメリカ大統領選挙からみる歯の色

2020年11月9日

今回のアメリカ大統領選挙が大変なことになっていますが、歯科医師としてどうしても目が行ってしまうのは候補者お二人の歯です。お二人ともなかなかのお年ではありますが、歯並びもきれいで真っ白な歯をされていますね。日本人の歯の色とは違うように見えますね。日本人があのような白さにしたい時はホワイトニングや、かぶせ物をしないとならないことがほとんどです。

では、なぜ人種で歯の色が違うのか。

日本人や中国人、韓国人などのアジア人(黄人)は歯が黄色い傾向にあります。しかし、アジア人も白人も黒人も歯の基本的な歯の構造は同じです。構造が同じにもかかわらず、なぜ歯の色が違うのかについてお話します。

歯の表面はエナメル質という硬く白い物質で覆われています。黄人はこのエナメル質の部分が白人や黒人に比べ厚みが少ないといわれています。さらにその下にある象牙質も他の人種と比べると黄色がかっているという特徴もあります。日本人の歯が黄色く見えてしまう理由の多くは『エナメル質が薄く、象牙質の色が黄色いため少し透けて見えている』からなのです。

このことを考えてみると、白人や黒人の歯は『エナメル質が厚く、象牙質が黄色くないから』歯が白く見えることが分かります。

また歯の白さは肌の色にも影響されます。色の『コントラスト』対照的な色を近づけて見比べることでよりその色が鮮明になります。黒人の場合肌の色と歯の色が対照にあるため白い色が際立ち白く見える傾向にあります。

人種による歯の色の違いは歯の構成、肌の色、環境等様々な違いから生まれます。

歯の色で人に与える印象はかなり変わってきます。歯を白くする方法は様々です。最初に述べたように歯のエナメル質の厚みや白さは人種だけではなく個人差があります。自身に合った方法を選択する必要があります。

あなたもアメリカ大統領のようにきれいで白い歯に(笑)

気になる方はぜひご相談ください。

注意)今選挙が行われている二人は、天然の歯ではなく冠をかぶせていると思われます。